アニメ映画『君の膵臓をたべたい』牛嶋新一郎監督インタビュー

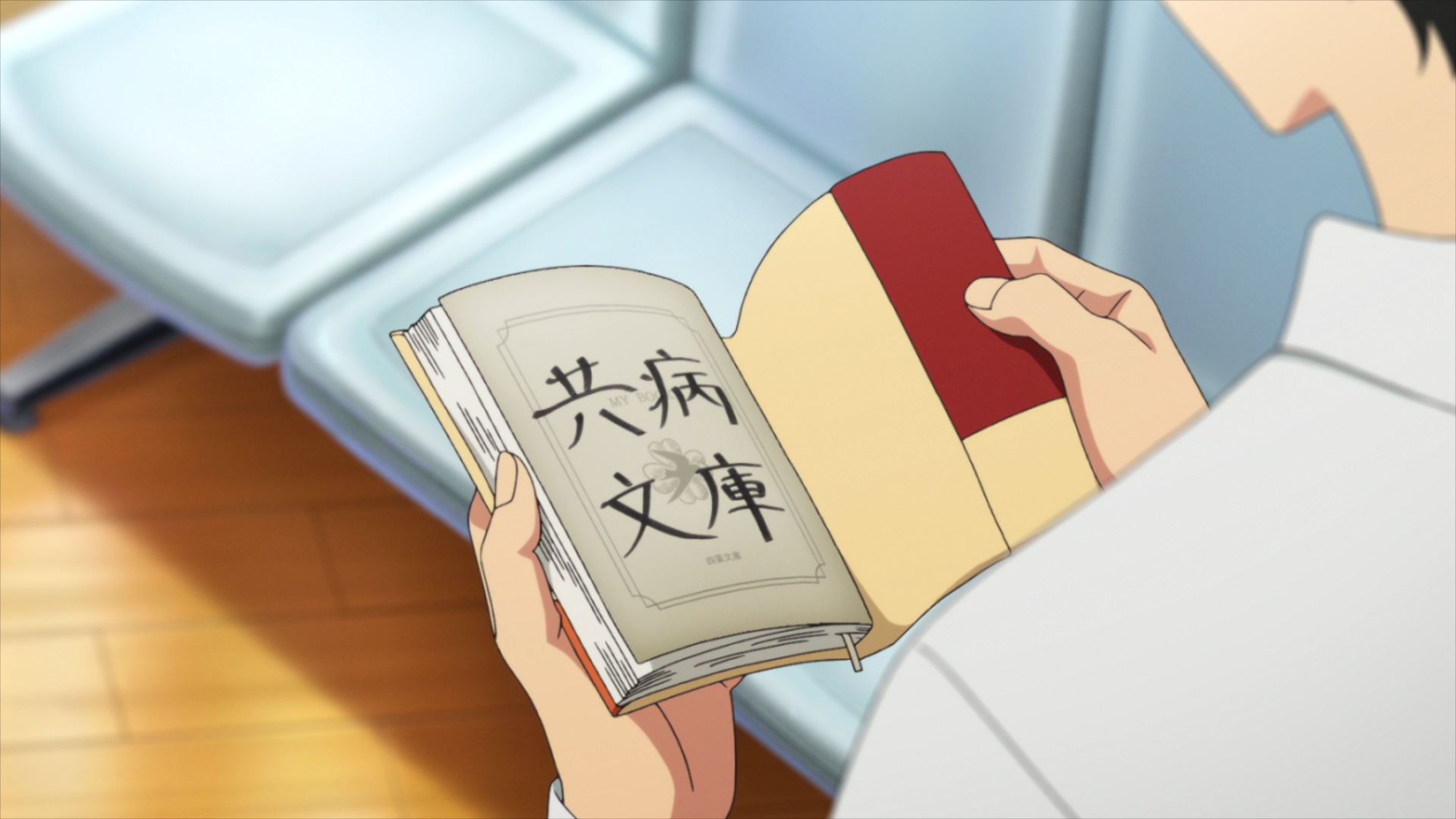

住野よるの人気小説『君の膵臓をたべたい』。2017年には実写映画でも話題となった本作が、劇場アニメとして9月1日(土)より公開となります。アニメイトタイムズでは劇場アニメ『君の膵臓をたべたい』のメガホンを取った牛嶋新一郎監督にインタビューを実施。

今作が初監督作品となる牛嶋監督が『君の膵臓をたべたい』のアニメ化に際してこだわったことや、制作陣との裏話などについてお伺いしました。

常に重力を感じさせるような描写

ーー牛嶋監督はこれまでアクションジャンルのアニメを多く担当されていますが、今回青春ドラマを題材とした作品を描かれていかがでしたか?

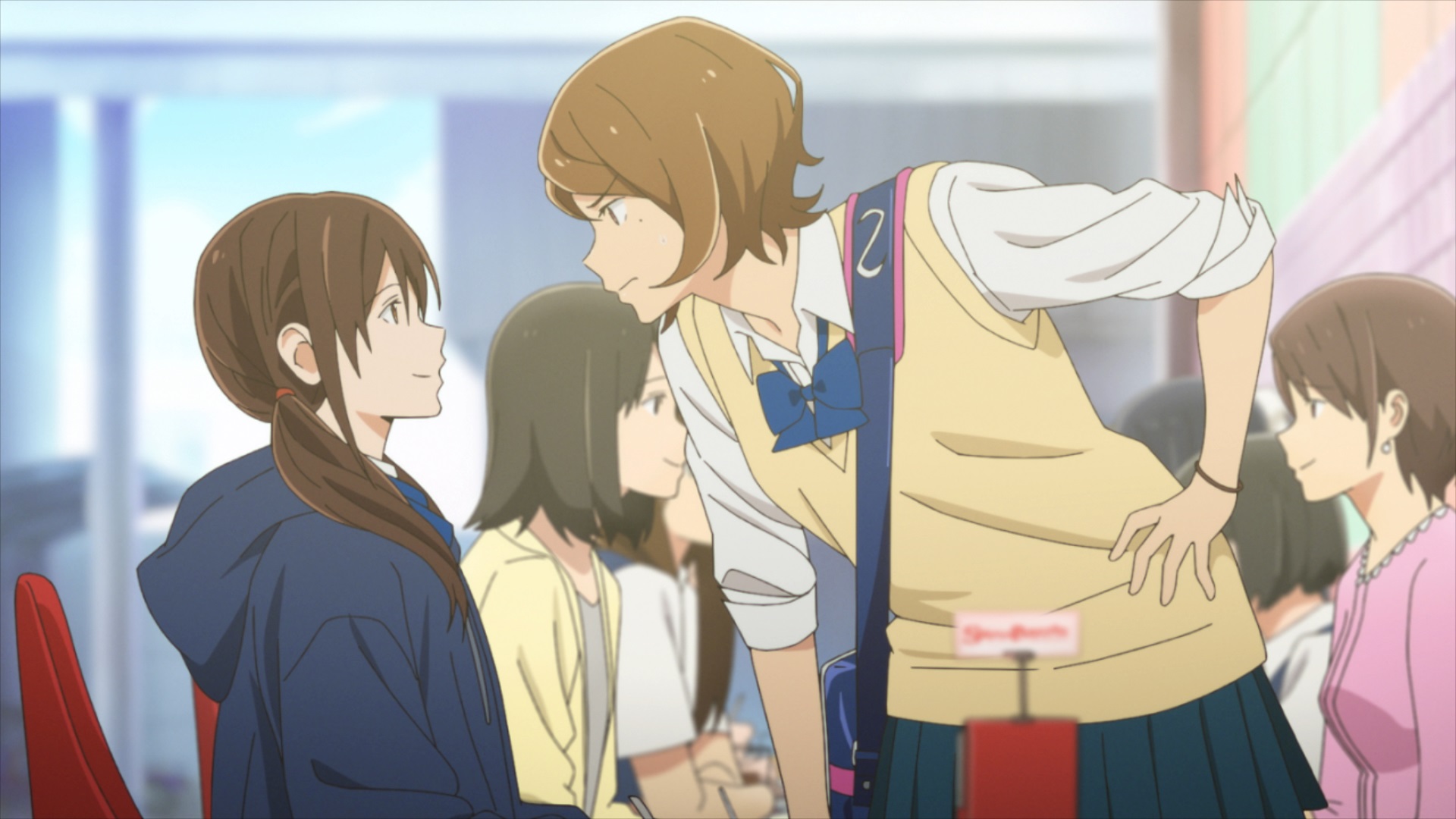

青春ドラマというのは今までやったことがなかったので、自分の中で「青春映画はこう作るべき」というセオリーがなかったんです。

もともと研究することが好きなので、そういった青春モノのアニメや映画を見て、自分の中で「この描き方が気持ちいい」というものを見つけながら形にしていきました。

ーー最初に『君の膵臓をたべたい』の原作を読まれた際、どんな印象を持たれましたか?

すごく哲学的な印象を受けました。アニプレックスさんと脚本の打ち合わせの段階で「この作品は何を伝えたかったのか」という話をしていて、結構みんなの意見がバラバラだったんです。

やはり要所要所で桜良がいいことを言っていて。それが作品のテーマの一つではあるんですけれど、拾っていくと一つだけではなく、いっぱいあって。

なので「この作品の哲学は◯◯です」というのをあまり出さない方がいいのではないかと作っていて思いました。必要な言葉を拾ってあげて、その中でみなさんが原作を読んだときと同じように、色んな哲学をその中から見つけてくれればと。

ーーアニメ化にあたり、原作者の住野よる先生とはどんなお話をされましたか?

最初に「原作の中でなぜ地名を出さないのか」という話になったんです。明らかに福岡だとわかる描写があったりするんですけど、桜良たちが住んでいる街はどこかとなったときに、住野先生が「今現在どこかにいる誰かという印象にしたい」とお話をされていて。

特定の場所を作ってしまうと、「自分の街ではないどこか遠くにいる人」という印象になってしまうと。

住野先生は登場人物たちを読者に「自分の街に住んでいる人かもしれない」と感じてもらえたらということだったので、映画を観ている人が登場人物を身近に感じられるようにと意識していました。

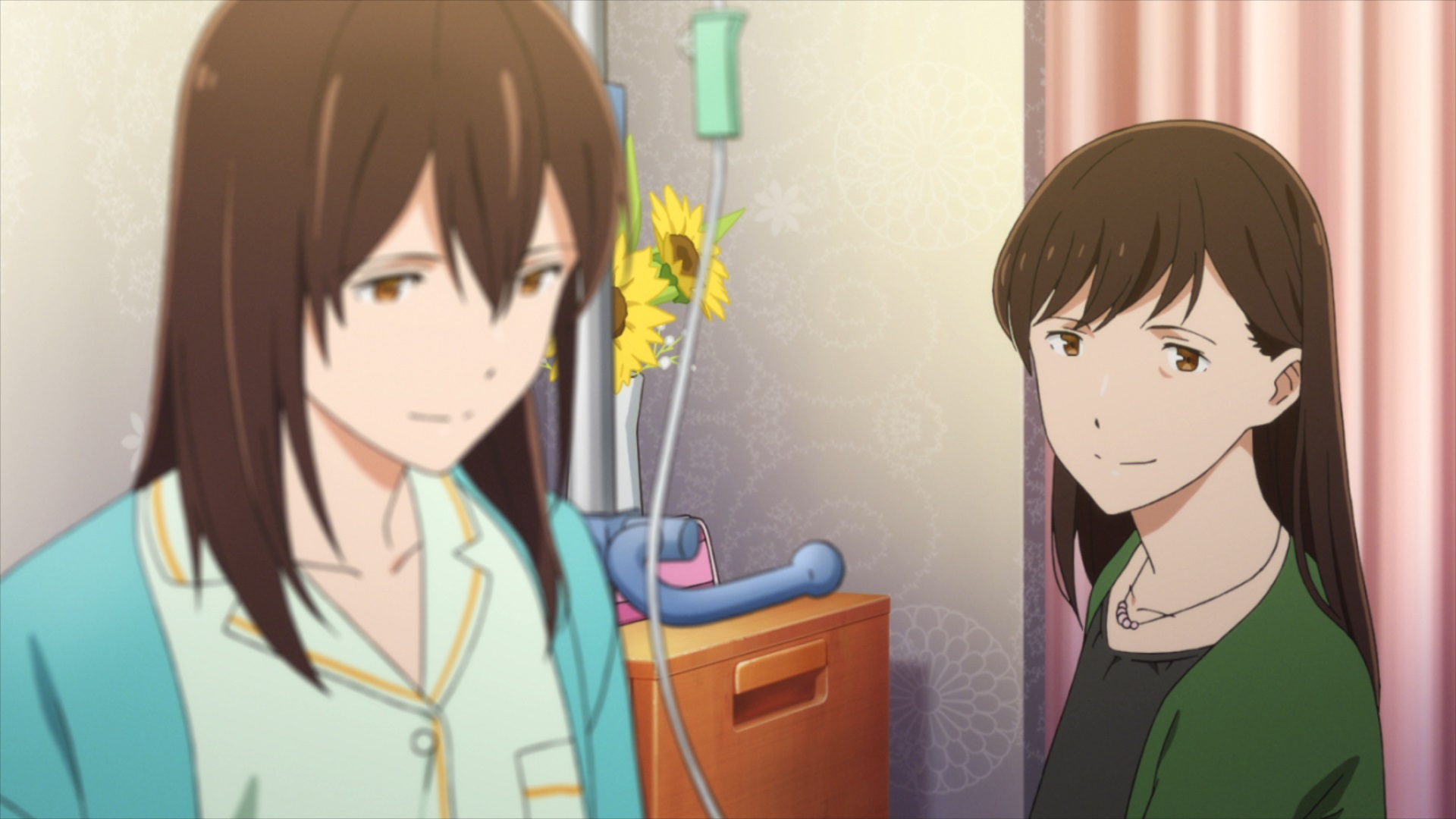

アニメ的な表現としてギャグ顔を入れたり、重力を無視して飛び跳ねたりすることもあると思うんですけど、この作品に関しては可能な限りそういったものを排除して、常に重力を感じさせるような描写や、人間味のあるリアルな描写に重きを置いてつくりました。

観客とキャラクターとの距離感を表現

ーー牛嶋監督から見て、住野先生はどんな印象の方でしたか?

住野先生はキャラクターへのこだわりが強くて、1本のアニメ映画にまとめるということにおいて「このシーンで原作にはない動きをさせたい」という提案をしたとき、「彼らはこういう動きをせず、こう動く」と自分の中で忠実にモデルを作られていたことが印象的でした。

いち読者として思っていたキャラクターと、住野先生が思っていたキャラクターが少しずれていて。でも僕が読者として捉えたイメージに寄せてしまうと、元々読者が受けていた印象から外れていくのではないかと住野先生と話をしていて、確かにその通りだなと。

なのでキャラクターの動き方や感情面については住野先生と何度かやりとりをさせて頂いて詰めていきました。

ーー今回とても原作を大事に作られているなと感じました。

そうですね。「原作の読後感に近い形に」という要望があったので、もちろん1本の映画に収める中での必要なシーンの足し引きもしたんですけど、映画を観終わったときの感覚が、原作を読み終わったときの感覚に揃うように意識していました。

ーーキービジュアルの背景になっている桜並木は「僕」と桜良の伏線にもなっている部分だと思いますが、デザインでこだわられた部分はありますか?

基本的なデザインに関してはキャラクターデザイン・総作画監督の岡勇一さんにお任せしていました。岡さんはカメラにも詳しい方で、カメラの収め方として「S字曲線」と言われるんですけど、奥手前で視線がどう動くのかを考えて作られているんです。

僕もカメラが好きなので、かなり綿密に写真のセオリーに則ったデザインになっていて、すごいなと思いました。

ーーアニメーション制作はスタジオヴォルンさんが手がけられていますが、物語の世界観を作っていく上での映像面でのこだわりについて教えてください。

アニメはどうしても全部にフォーカスを合わせようとするんですが、実際にそこにカメラを置いたとき、全部にフォーカスが合うかというとそうではないんです。

今回玉ボケを結構入れていて、光のあるところでフォーカスが後ろボケすると玉ボケが入ってくるんです。それを入れないとレンズ的におかしいので、入れてほしいという話をしていて。

観客がそこにいるということを意識して、どこにカメラを置くかによって、観客とキャラクターとの距離感を表現するのかというのは注意して作るようにしました。