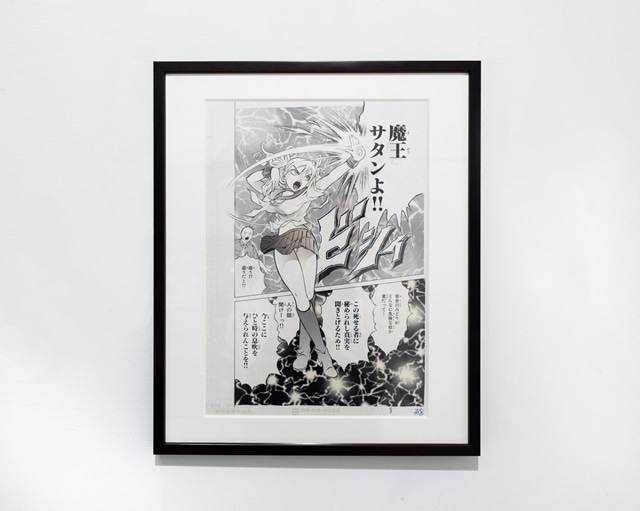

個展「ゾドニスト2」開催記念! 漫画家・三家本礼先生インタビュー|イラスト制作への想いや技術、25周年を迎えた『ゾンビ屋れい子』連載当時の思い出を語る1万字インタビュー!

ポジティブな意味での加害者にもなれる主人公・姫園れい子

──ここからはクリエイティブな話もお伺いさせていただけたらと思います。そもそもの話で恐縮ですが、先生が漫画家を目指されたきっかけは何だったのでしょうか?

三家本:幼少期に戦隊ヒーローの「バトルフィーバーJ」をたまたま見た時に、それを見ながら絵を描き始めたのが4つか5つくらいだったと思います。そこから漠然と描く事を仕事にしたいと思うようになっていきました。

──社会人になって会社にお勤めの頃から、色々な漫画を描かれていましたよね。

三家本:会社員としては副業禁止なので、本当はやってはいけない事だったのですが(笑)。でも漫画を描いて原稿料をいただいていました。

──そこから『ゾンビ屋れい子』の連載が始まりますが、この「女子高生がゾンビを蘇らせたり召喚して戦わせる」というアイディアを思いついたきっかけは覚えていますか?

三家本:『ゾンビ屋れい子』を描き始めるまでに、3年ほど普通のホラー漫画家として描いていた時代があったんです。ただ、それまでの自分の作品は怖い事象が起きて、それに女の子が怯えたり逃げたりする図式でした。ステレオタイプなこの図式は何とかならないかと思い、逆に攻撃する側にも回れるタイプの主人公という発想から取り組んでいきました。

『ゾンビ屋れい子』と並行して描いていた百合川サキの読み切り(デス・シスター、デッド・シスター)は、この時点では彼女は凶悪な殺人鬼で、陰湿な主人公だったので、それで人気を得るということはありませんでした。そこでポジティブな意味での加害者にもなれる主人公として、姫園れい子のキャラクター像がふくらんでいきました。

その後、『ゾンビ屋れい子』を何話か描いている段階で、百合川サキと対決するというアイディアが産まれ、編集に伝えたら良い反応が返ってきたので、最終的に単行本1巻のストーリーになりました。

※編集注:『ゾンビ屋れい子』の第1巻は姫園れい子が主人公の話の合間に百合川サキの短編が入り、第6話で両者がクロスオーバーする流れになっている

──漫画の内容とはズレるのですが、第1巻の「結局コミック一冊分ひとりで描くはめに!」という巻末コメントも印象的でした。

三家本:たぶん、当時のホラー漫画家はほとんどそうだったと思います。大手漫画誌と違って製作費もそこまで予算が潤沢というわけではなく、ヒット作品も多くはないので、ホラー漫画の業界全体を考えると作家に使えるお金が少なかったと思います。

借金をしてアシスタントを雇う方もいらっしゃるとは思いますが、僕は原稿料で切り詰めながら一人でやっていました。体力のある若い頃にしか出来ないことではありました。

──ちなみに漫画の技術に関しては、どなたか他の漫画家さんのアシスタントについたことがあるのでしょうか? もしくは独学でしょうか?

三家本:正式に誰かのアシスタントをしたということはないです。上京したのが98年で、当時の編集の紹介で犬木加奈子先生のお仕事場に1日だけお手伝いに行ったことはあります。

ただ、当時の僕の技術では、逆に足を引っ張ってしまいそうだったので、レギュラーでのアシスタント業務は有り得なかったです。編集の方は共同作業の空気感を感じるように、という意図があったと思います。

※犬木加奈子:日本のホラー漫画家。代表作は『不思議のたたりちゃん』『不気田くん』など

ボディラインの描き方は自分にできる女性らしさの強調みたいなもの

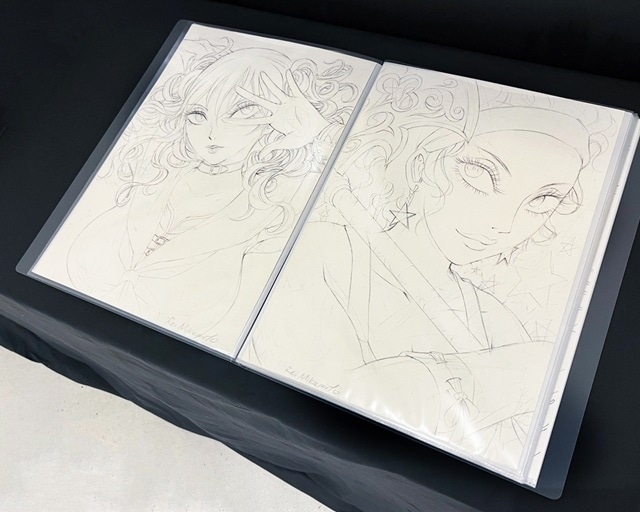

──今回の原画展では、美麗なカラーイラストを間近で見られるのも魅力だと思います。こういった彩色の技術も独学ということでしょうか?

三家本:専門学校時代にアクリル絵の具の基礎的な使い方は学びました。ただ、学校では画材を知ることや画材に慣れることがメインで、仕事で使えるようになるには自分で試行錯誤しました。

──今回の個展では、先生の試行錯誤の軌跡が見られるというのも面白いですね。

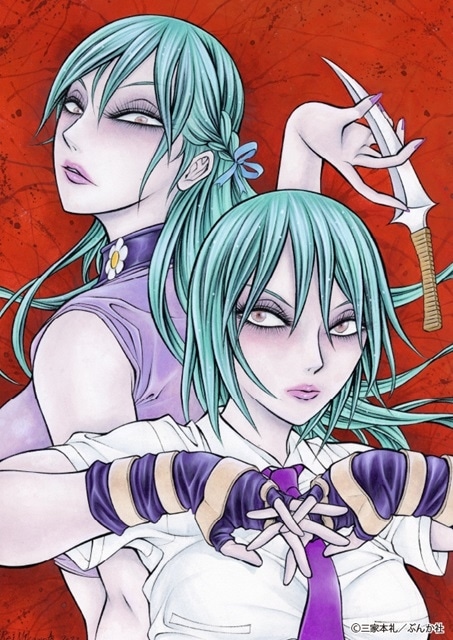

三家本:未だに発見はありますね。例えばこの百合川姉妹の絵は、肌色に青系統のような違う色を混ぜて作っています。そうすることで、より色に深みが出てくるのは自分の中でも色を塗っていて楽しくなるところです。

原色は『巨乳ドラゴン』の頃は使っていたのですが、今は浅く感じてしまいます。

──先生はキャラクターの目を描く時に「アイメイク」という表現をされています。肌の塗り方の話を伺った後だと、特に顔周りの描き方は化粧というかメイクに近い印象を受けます。

三家本:やはり人間はまずは相手の目を見るじゃないですか。動物も人間の目から見てきます。それはもう本能だと思うので、僕を含めてほとんどの作家さんは目とその周りは特に注意深く描いているのではないかと思います。

──三家本先生のキャラクターというと目と並んでボディラインも特徴的です。初期のころから徐々にこの表現に進化していったのには、何かきっかけがあったのでしょうか?

三家本:もともと女性キャラクターを描くのが得意ではありませんでした。十代の頃はほぼ女性を描く事は無かったので、二十歳でホラー漫画としてデビューしてから描き始めた感覚です。

少女マンガや女性作家さんが描かれる、女性キャラクター特有の“華”みたいなものは、自分の画風にはないですし、小物や所作等も弱いのは認めざるを得なかったので、自分にできる女性らしさの強調として、ボディラインの描き方が一つのポイントになりました。

ただ、掲載誌の「ホラーM」の初代担当はそれをとても嫌っていたので、そこで意見がぶつかったりしました。『ゾンビ屋れい子』を描き始めて少し時間が経ってから、ボディラインを強調する絵柄が通るようになったので、担当に受け入れられるのに数年かかりました。

──たしかに『ゾンビ屋れい子』の初期は普通の体型ですが、3巻くらいから徐々にボディラインが強調されてきた感じがあります。

三家本:派手にできる要素は派手にしたいと思うのです。正直、当時の漫画界では誰も知らないような作品という位置付けでしたので、それなら作品を通して爪痕を残せるくらい暴れられたら良いなという思いもありました。

「ホラーM」自体は女性の読者が多かったので、顰蹙を買うリスクもあったのですが、逆に気に入ってくれる方も多かった様です。そこは編集側も考え方を改める機会になったということは言っていました。

──単行本の読者コーナーには女の子からのファンアートも多かったので、そこでも読者からの支持はあったことは感じられますね。

三家本:苦手な人はスルーして終わりなので、刺さる人に刺さってくださればありがたいです。

──ちなみに女性キャラクターを描かれる際に、ファッションや小物などは何かを参考にされるのでしょうか?

三家本:いや、僕はあまりそういった情報収集力が疎いので、何かしら調べたりしますが、これというのはないです。ただ、漫画だとそのモチーフを何度も描かなくてはならないので、あまり複雑すぎるものは取り入れづらかったりはします。

僕が『ゾンビ屋れい子』の初期に感じたことの一つに、作品が成功した証として「似顔絵を描いてくれる人が多くいる」というのあります。似顔絵を送ってくださる方の中には、自分なりにキャラクターデザインをアレンジしたり、色々と要素を加えたりして楽しんでくださる方も多くいらっしゃいました。

僕はそれをすごく良いことだと思っていて、読んだ人の中でキャラクターが育っていく、キャラクターをこう描く、そんな余地は残したいなと思っています。

![【ムック】リスアニ!Vol.60 「あんさんぶるスターズ!!」音楽大全[下] コズミック・プロダクション&リズムリンク編 スペシャルCD付き完全数量限定セット【ESバンドによるアレンジが施された貴重なスペシャルCD付き!】の画像](https://tc-animate.techorus-cdn.com/resize_image/resize_image.php?image=01091015_696056acbea21.jpg&width=127&height=127&age_limit=&sex_characteristic=&image_display_restriction=0&warning_restriction=0)