『クスノキの番人』直井玲斗役・高橋文哉さんインタビュー|この先の自分が見返して何を思うのか楽しみと思える作品になった

累計100万部を突破した、東野圭吾先生による小説『クスノキの番人』(実業之日本社文庫刊)が初のアニメーション映画化。1月30日(金)から全国公開中です。

アニメイトタイムズでは、公開を記念して直井玲斗役・高橋文哉さんにインタビューを実施。長編アニメーション初主演を務める高橋さんが感じた作品やキャラクターの魅力、俳優と声優の表現方法の違いについてなど盛りだくさんな内容となっています!

玲斗はとても根が優しく人間味のある人

ーー最初に台本を読んだ際の感想をお聞かせください。

直井玲斗役・高橋文哉さん(以下、高橋):先に原作を読ませていただいたのですが、「東野圭吾先生と言えばミステリー」というイメージがある中で、“人の温かみ”のような部分がすごく膨らんでいると感じましたし、その部分へのリスペクトを感じる台本になっていると思いました。

やはりどうしても、少しずつ削っていかないといけない部分はあると思うのですが、それでも本当に大事なところを守りながらの台本になっているという印象を受けたので、僕自身もすごく乗りやすかったです。

ーー先ほどミステリーという言葉がありましたが、本作もクスノキについての謎がどんどん解き明かされていくところが、ひとつのポイントだと思います。

高橋:やはり、それぞれのキャラクターもそうですし、観てくださっている方も含めて、クスノキに対する見え方みたいな部分がどんどん変わっていくと思います。それを玲斗が背負っているので、僕としては、本当に観てくださる皆さんと同じ目線で、玲斗として向き合いたいという気持ちがありました。

物語の始まりからだんだんとクスノキのことを知っていって、理解して、自分のものにしていく感覚というか。そこは大事にしようと思っていたので、観てくださる皆さんと同じ気持ちで、玲斗を演じられたらいいなと思っていました。

ーー家で読み込んだ玲斗と、実際に現場でしゃべった玲斗のギャップはあったのでしょうか?

高橋:普通のお芝居の作品だと家で台詞の練習をあまりしないんです。(役者さんたちと)いざ対面して、その方と会ったときにどういう音が出るのかも現場に行かないと分からない、という感覚があって。

だけど、声優のお芝居は家で練習しないとなと思って、ピッチじゃないですけど言い方の練習というよりも感覚の練習をしました。言葉として吐く練習というか。それに対して、「すごくナチュラルからリアルまでの声の幅だったら、これくらいのトーンだろうな。でも、普段自分が見ているアニメーションの画に乗せたら、(お芝居として)弱いだろうな」とか。やっぱり現場に行かないと分からない部分も多かったです。

加えて、今回は伊藤監督(伊藤智彦さん)に救っていただいたという気持ちが強いです。自分でも分からないながらやっている中で、伊藤さんにディレクションしていただいて、そこに頑張って食らいついていく、というイメージでした。

ーーすでにキャラクターのビジュアルが完成している中で、声のトーンをキャラクターに合わせにいく作業が必要だったのではないでしょうか。

高橋:そこに関しては(玲斗と)年齢が近いので、等身大でいいなと思いました。

ただ、ちょっと性格がぱやっとしているなと思っていて。なので、例えば僕が実写で直井玲斗を演じたとして、その実写の声よりもトーンが低くならないようにしようと思いました。

というのも、この台本でこの役をいただいたときに、だいぶローから入るだろうなと思っていたんです。アニメーションになる分、コミカルにもなりますし、表現の幅も広がるので、声のトーンはもう一個上なのかなと。

アニメに乗せる分、低すぎるとギャップが生まれてしまうので、テンションを高くするというよりは自分が実写でやるときよりも、ひとつ上のトーンを意識しています。

ーー直井玲斗というキャラクターに対しては、どのような印象を抱かれましたか。

高橋:「人間だなあ」と思いました。クスノキに対して「スピリチュアル的なやつでしょ?」と思いながらも、全然信じないけど、「任されたからやるか」みたいな。人間って何かを自分で決めて行動を起こすとき、何かしらの後押しがないと難しいと思うんです。それが自分の感情でコントロールできる人もいれば、一番近くにいる信頼している人の後押しだったりもする。でも、玲斗の場合はどっちでもない。

なので、運任せの人生の中で生きている気持ちもすごく分かりますし、そこをちゃんと「人」にしてあげたいというか、「こいつバカだな」と思われて、視聴者の方々が離れていかないようにしたいと思っていました。確かに抜けているところもありますし、何も考えてないように見えますが、すごく根が優しい子で人間味のある人だと思ったので、そこは考えながらやっていました。

ーー性格的な部分で特にお好きなポイントがあればぜひ教えてください。

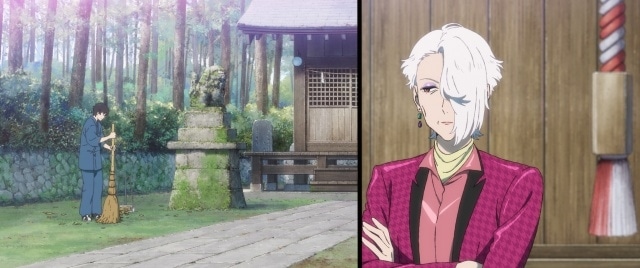

高橋:緊張はするけれど、物怖じはしないところです。それこそ、千舟さんと初めて会ったときなど、どこか「舐められたくない」というような気持ちがあるんです。自分自身に強い劣等感を感じているからこそ、その劣等感を他人に悟られたくないというか。

自分に自信はないけれど、それを見透かされたくないから、必死に取り繕おうとする。それがあるからこそ、最初は物怖じしているけど、それを見せないように頑張っているその不器用さみたいな部分は、すごく感じました。

ーー「監督とお話しする中で、作品への熱い想いに触れ、自然と気持ちが前を向いた」という公式コメントもありましたが、監督とは具体的にどういったお話しをされたのでしょうか?

高橋:だいぶ前に、キャラクタービジュアルと設定資料が完成したタイミングで監督とお話しさせていただく機会がありました。

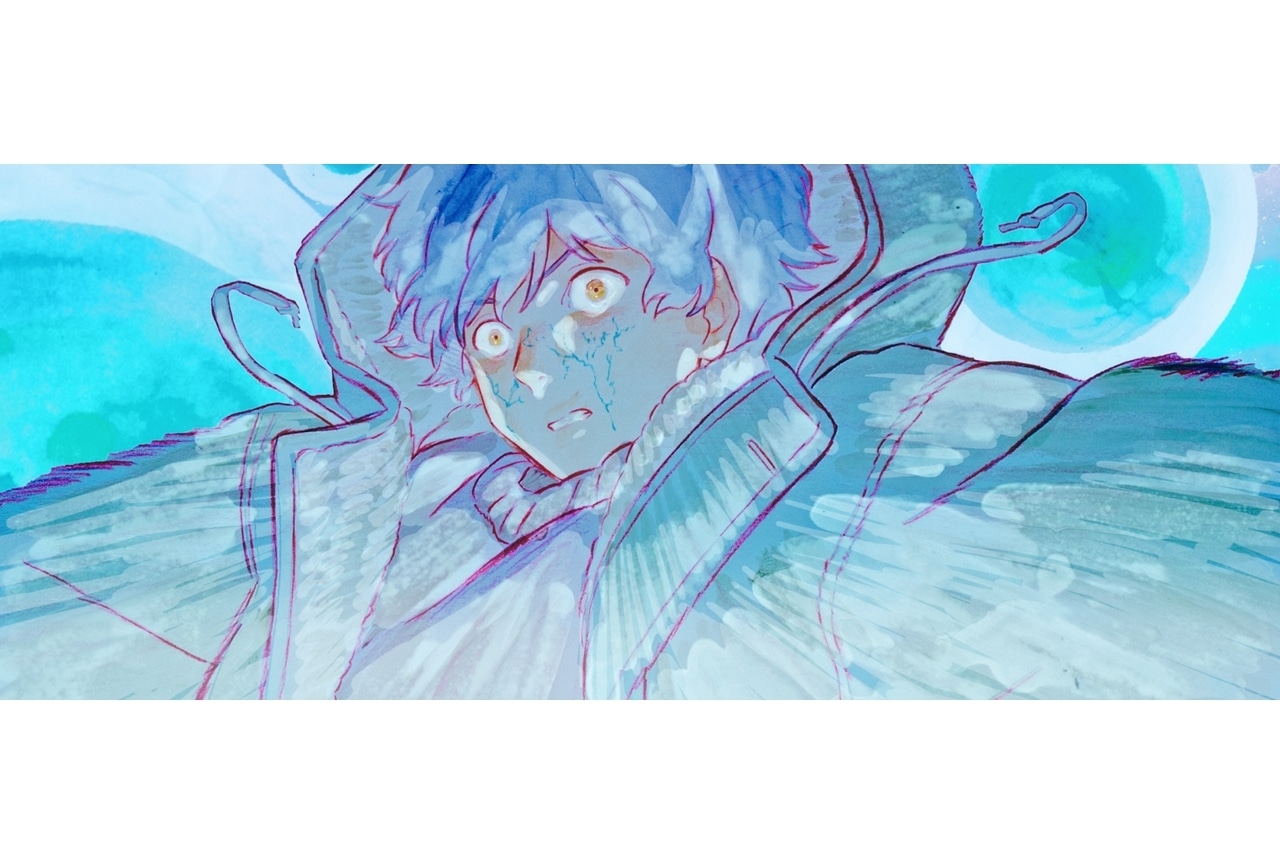

その中で、構想も含めて、「この作品で、今まで日本のアニメーション映画ではできていなかったことをやりたい」というお話をされていて。テクニカルな部分は僕には全く分からないけれど、これまであまり使われていない技術を使って、新しいものを作りたいという想いはすごく伝わってきました。

原作の東野先生にとっても初のアニメーション作品ですし、僕自身も長編アニメーションの初主演で、監督がいろいろ人の初めてを引き受けて、世の中に良いものを届けようとしている。その熱量に応えたいという気持ちが強くなりました。

ーー実際の完成したアニメーションをご覧になっていかがでしたか?

高橋:アニメーションすぎない感じというか、ちょっと実写っぽいというか、「なんだろう、この感覚は」という描写がすごく多かったです。

もしかしたら、それが伊藤さんがおっしゃっていた「新しいこと」の片鱗なのかなと感じて、観ていてすごく心地よかったですし、物語を見終えてクスノキにも気持ちがあるように見えるような画の表現力を感じました。