「原作ファンの方にとっても馴染みのある展開が多い映画になっています」──映画『山田くんとLv999の恋をする』 原作者・ましろ先生インタビュー|ゲームならではの素敵な出会い、茜にはモデルとなった人がいた?

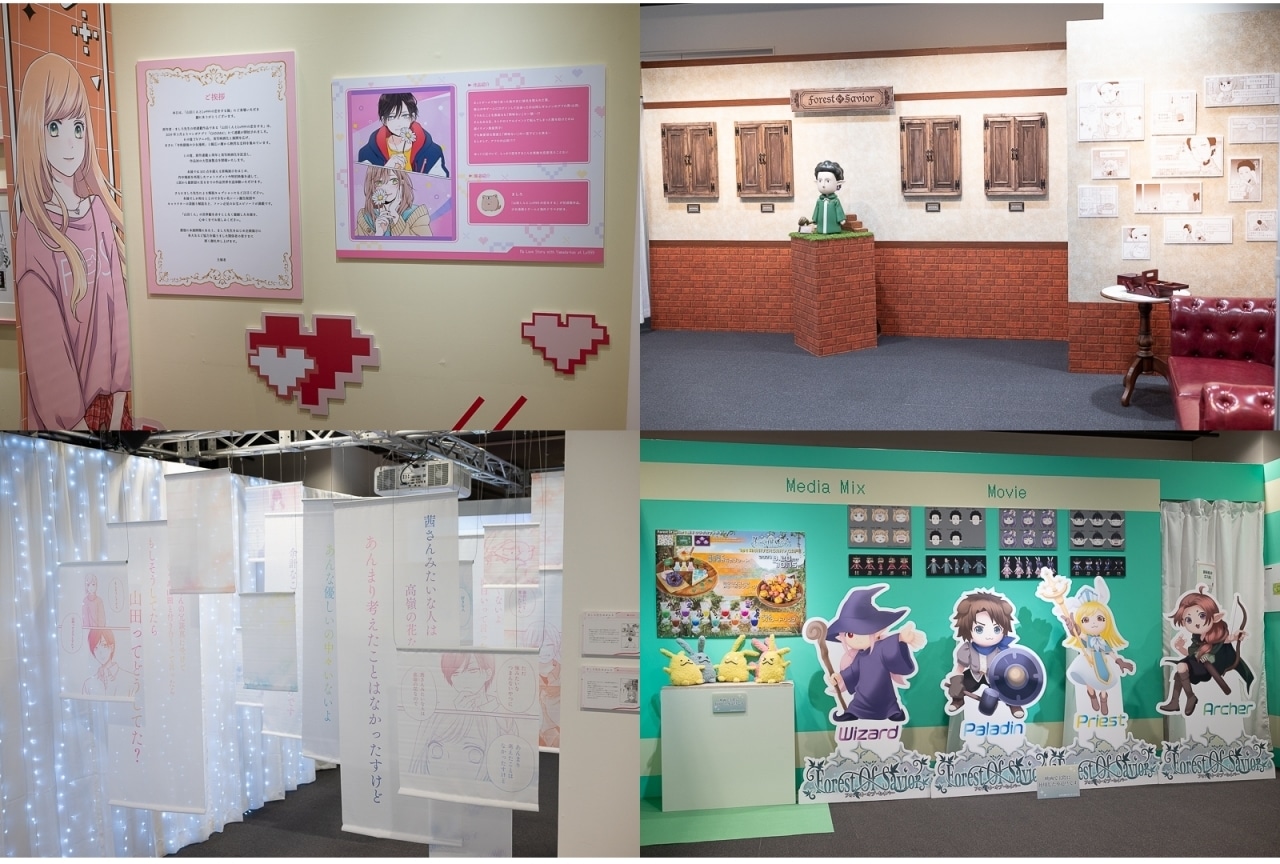

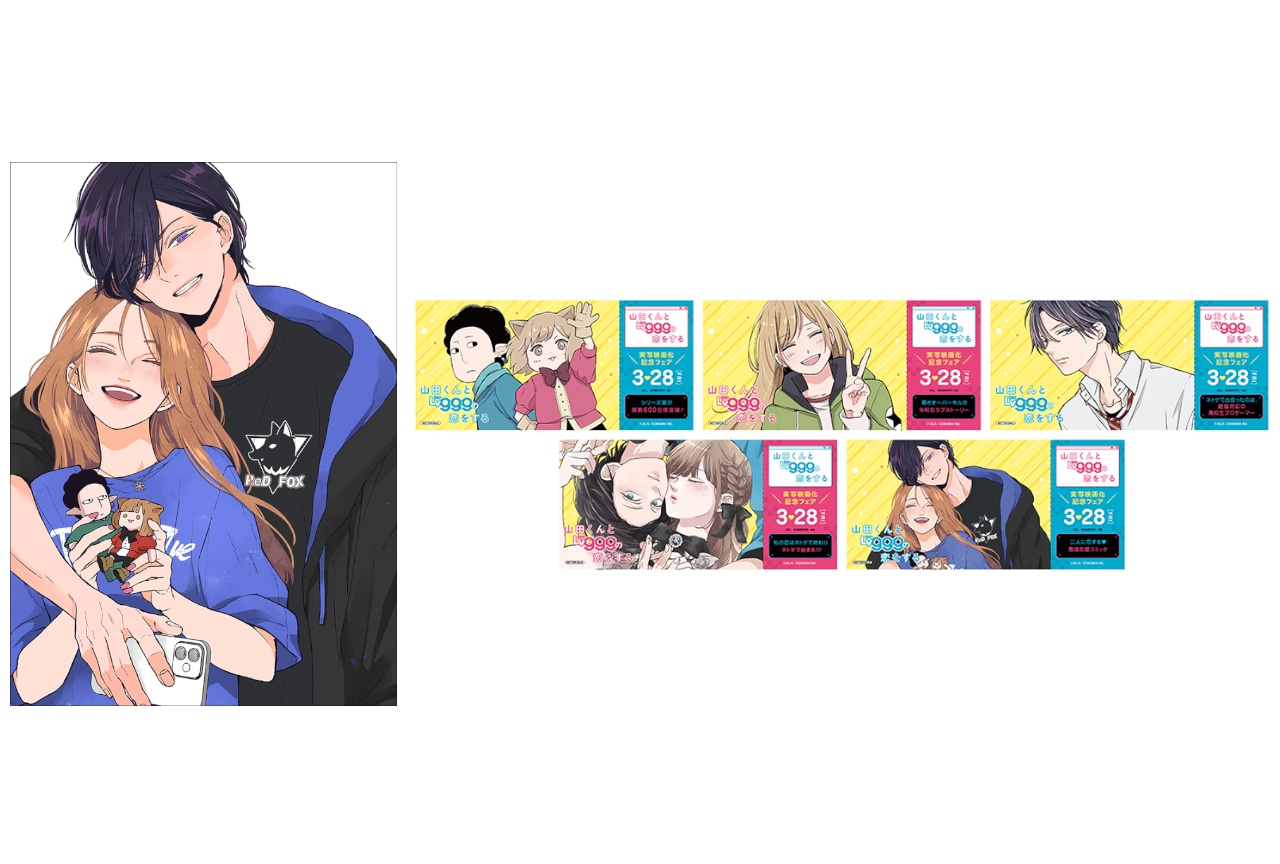

マンガアプリ「GANMA!」(コミスマ株式会社)にて連載中の漫画を原作(作者・ましろ先生)とする実写映画『山田くんとLv999の恋をする』が2025年3月28日(金)に公開となります。

アニメイトタイムズでは、映画公開に際してコミック『山田くんとLv999の恋をする』原作者・ましろ先生にインタビューを実施しました。

山田秋斗と木之下茜を演じる主演の作間龍斗さん&山下美月さんの印象や演出で印象的だった部分など、実写映画の話題はもちろんのこと、原作漫画の誕生秘話やキャラクターと物語の創作についてなど幅広くお話を伺いました。

先生がこだわったのは◯◯◯◯

――『山田くんとLv999の恋をする』の実写映画化が決定した際のご感想をお聞かせください。

ましろ先生(以下、ましろ):映画化が決まった時は本当に驚きまして、ありがたいという気持ちと、ただただ「びっくり!」という気持ちが入り混じっていました。シンプルに「楽しみだな」と。

実際に映画本編を観て、主演のお二人が作り出す空気感が良い感じに原作にフィットしていると感じました。

――山田秋斗役・作間龍斗さんと木之下茜役・山下美月さんのキャスティングに際しての印象をお聞かせください。

ましろ:キャスティングについては、かなり初期の段階で「この方になるかもしれない」と伺っていました。

実際に撮影に入る前にお二人とご挨拶させていただいたのですが、作間さんはクールな雰囲気が役にぴったり合っていると感じましたし、山下さんもとても気さくで話しやすく、優しくて綺麗な方でした。

役に合っているか合っていないかは個人の感覚があるとは思うのですが、個人的にはすごく好印象な方々でしたので、ありがたいなと思いました。

――印象に残っているシーンやお気に入りのシーンはありますか?

ましろ:個人的には、「ここ!」という特定のシーンというよりも、日常のさりげない会話のテンポ感が良かったなと感じました。ちょっとしたボケとツッコミのような軽いノリのやりとりがあるので、そういった部分が印象に残っています。

――ストーリーや演出について印象に残っていることもお伺いできればと思います。

ましろ:全体的な雰囲気でいうと、最初から「ターゲット層を中高生だけに限定せず、もう少し上の年代の方々にも楽しんでいただける映画にできたらいいよね」を、プロデューサーの方たちと話していました。

少女漫画としてのフレッシュさよりも、落ち着いた空気感を重視した映像作りにしよう、そういった部分に気を遣いながら丁寧にこだわって作っていただいています。

――本作の発表時、Xのポストにて「前段階の準備に少しだけ参加させていただきました!」とコメントされていましたが、準備の際のお話についてお聞かせください。

ましろ:安川有果監督とは最初に打ち合わせをさせていただいています。「こういう方向性の画面作りや空気感にしたい」と、いくつかの作品を例に挙げながら説明してくださったのですが、実際に完成した映画を見たとき「本当にその通りになったな」と感じました。

脚本についても、脚本家の川原杏奈さんと何度か打ち合わせをしました。脚本が固まる段階まで参加させていただきましたし、細かい部分でいうと山田の衣装なども関わっています。

衣装については、衣装担当の方やプロデューサーの方が衣装を決める現場から、オンライン中継でその様子を見せてくださったり、(衣装の)写真を撮って送ってくださったりして、「NGの衣装は教えてください」とか「衣装の雰囲気はこの方向性でいいですか?」といったチェックを常に行っていただきました。

――衣装に関しては、茜の衣装も同じように選ばれたのでしょうか?

ましろ:そうですね。

――部屋の装飾など、ほかにも何かリクエストはされましたか?

ましろ:お部屋の装飾には関わっていなくて、監督が元々「こういう画作りをしたい」という強いこだわりを持っていたので、そのビジョンにお任せしました。結果的に、すごく可愛らしい部屋の雰囲気に仕上がっていると思います。

――漫画連載から始まり、TVアニメ化、そして今回の実写映画化と、これまでにも大きな節目があったかと思いますが、ここまで作品を描かれてきた中で特に印象に残っている事や、ターニングポイントになったと感じる出来事がありましたらお教えください。

ましろ:連載初期は私自身の初連載作品ということもあり、あまり自分が描いている漫画を客観視できずにとにかく必死という感じでしたね。

客観視できるようになったのは、30話を超えたあたりだったと思います。その頃から周りの方の反応を気にしながら描ける余裕が出てきて、WEBでいくつか賞をいただくこともありました。そういった出来事が、この作品のひとつのターニングポイントになったのではないかと思います。