夏アニメ『雨と君と』藤役・早見沙織さんが語る、音・空気・言葉に宿る“美しさ”の表現とは?/インタビュー

累計発行部数50万部突破。週刊ヤングマガジンにて連載中の、二階堂幸による人気漫画『雨と君と』がTVアニメ化。7月5日(土)より、テレビ朝日系全国24局ネット”NUMAnimation”枠・BS朝日・AT-Xにて放送中です。

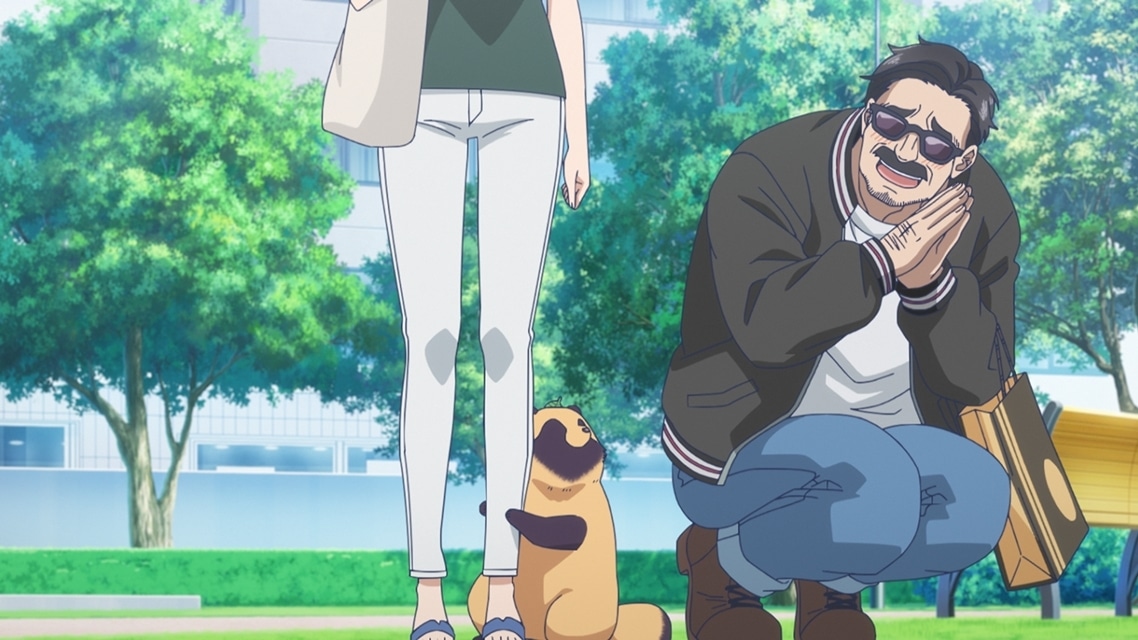

ずぶ濡れの帰り道、藤は、自称「犬」と出会う。フリップを使って意思疎通ができる相棒の“君”と、四季を感じながら、日常を過ごしていく――ー。藤を演じる早見沙織さんに、作品の魅力やお芝居について語ってもらった。

美しい絵と物語。“音”を大切に描いていったアニメ

──原作の印象をお聞かせください。

早見沙織さん(以下、早見):絵と物語、どちらも美しくて素敵だなと思いました。イラストを見ているだけで世界に引き込まれますし、物語を追ってみれば、繊細で柔らかいだけでなく、エッジの効いたところもある。藤のストレートな物言いだったり、君のコミカルな動きだったり、割とギャップがあるところも多くて、一気に引き込まれてしまいました。

──ちょっと不思議だけど、日常がしっかり描かれている作品ですよね。

早見:君というちょっと異質な存在はいるんですけど、こういう日常って、どこかであるかもって感じにさせてくれる、リアルさがありますよね。

──絶対にファンタジーなんですけど、リアルですね(笑)。

早見:そこは藤や周りの人が持っているパーソナリティーなんでしょうね。みんなバラバラなのに、ひとつの世界ができあがっている。でも、現実もそうだと思うんです。この人はこういう人ですって、ひと言では言い切れないのが人間だし、そういう人たちが共存しているのが、この世界なんですよね。そんな人たちが、君という異質な存在を受け入れているのが、とても素敵だなと思いました。

──そもそもが多様な世界の中で、フリップに文字を書いて自分の意思を伝える自称「犬」がいても、おかしくはないですから(笑)。

早見:なかなかレアキャラですけどね(笑)。みんな、ふーんってなっているのが面白いですよね。完全に言葉を理解しているのに。

──こういうリアリティのある世界観を、アニメで演じる難しさはありましたか?

早見:やりやすさと難しさのどちらもありました。誰かと会話をしていれば、それで『雨と君と』が成立するし、その空気感も生まれていく。それはやりやすい部分でしたし、みんなで録れたことが生きる作品でもありました。

難しさでいうと、すごく繊細に描かれている作品だったので、日常の中にある感情の機微みたいなものを、どれだけ丁寧に表現できるかという意味で、ハードルがものすごく高かったんです。だから私自身も、集中して臨まなければいけないなと思いました。少しでもズレがあると、それがそのまま反映されてしまうので、とても気を使うんです。

──アフレコのときは、絵が完成されているわけではないでしょうから、どこまで加えて、どこまで引くのかという塩梅も難しそうです。

早見:それでも、絵はきれいでしたけどね。だからこの作品に関しては足し算をしすぎないというか。どちらかというと引き算をする方向だったかなと思います。

──早見さんもキャリアを重ねてきていると思いますが、今だから、こういう繊細な表現が必要とされる作品をできたと思いますか?

早見:これは言語化するのが難しいんですけど、確実に昔より今のほうが表現はできる気はしているんです。日常モノって、自分の中ではすごく親和性があって、やりやすく感じることが多いんです。作り込み過ぎずに、そのままお届けするというのが肌に合うほうなんですけど、『雨と君と』は、その中にちょっと非日常があるし、緩急がとても大事になってくるので、ただの日常を描いているようだけど、作る側はすごく考え尽くされたバランスで絵や音を作っているんですね。それがアフレコのときの映像からもありありと感じられたし、月見里智弘監督や音響監督の吉田光平さんの話からも感じたので、それを受け取って、咀嚼して、自分のお芝居に昇華していくというのは、きっと昔よりもできるようになってきていると思うんです。だから、今、巡り会えて本当に幸せです。

──早見さんは、聞いたらすぐにわかるくらい個性的で、美しい声だと思っているのですが、この作品では、いい意味で、世界に溶け込んでいるような感じがしたんです。

早見:ありがとうございます。でも、それは作品が引っ張り出してくれたところがあると思います。この作品と出会えたから、この表現が生まれたので。もしかしたら10年前に出会っていてもできていたかもしれない……けど、今のほうがはっきりとそれを出せている感覚があるんです。

──ここまで話を聞いていて、作品への思い入れが伝わってきましたが、そもそもオーディションだったのでしょうか?

早見:オーディションでした。以前、コミックスのPVでナレーションをやらせていただいたことがあって、そのときに原作を読ませていただいたんです。すごく素敵な作品で、もしアニメのオーディションがあったら呼んでいただきたいなぁと思っていたら、その後、お声がけをいただけて。

オーディションは掛け合いだったんですけど、ミミとレンと希依ちゃん役の方とご一緒できたのが、とても面白かったです。まだコロナが明けたくらいで、そんなに掛け合いでのオーディションもない中で、それでも掛け合いをするということは、そこを重視されている作品なんだろうなと思いました。自分の中で、こうしたい、ああしたいもあるけど、現場で変わるのは当たり前だし、会話が変わっていくのを楽しんでやれたらいいなと思いながら臨みました。

──ナレーションもして、思い入れが強い作品で、あまり作りすぎず現場で対応しようと思えるところがすごいです。

早見:いや、でも緊張しましたよ(笑)。決まったときもすごく嬉しくて、ここからだな!と、アフレコまでドキドキしていました。アニメの最初のアフレコも、二階堂幸先生とスタッフの方々からの挨拶が始めにあったんですけど、監督と音響監督さんから、「この作品は“音”を本当に大事にしていこうと思っているんです」という話があったんですね。声も音ですから。だからすごく緊張したし、プレッシャーもあったし、藤と君のやり取りで、この作品の空気の温度が決まると思ったので、そこは本当に繊細に、意識を向けていこうと思いました。

──でも、君はフリップで会話するから、そんなに音があるわけではないですよね?

早見:いや! 君は、麦穂あんなさんが担当されているんですけど、動物のプロフェッショナルと言ってもいい方なんです。麦穂さんが本当に素晴らしい表現をされていて、君のリアルだけどちょっとファンタジーなところ、デフォルメされているのを、ずっと隣で聞くことができたんです。だから相棒のような気持ちでやっていたし、会話をするわけではないんですけど、すごく伝わってくるんですよね。変な話、SE処理だったら、自分の表現も変わっていただろうなと思います。隣に表情豊かな表現をしてくださる麦穂さんがいらしたから、引き出してもらえたところがめちゃくちゃありました!

──しっかり会話ができていたんですね。

早見:できていました。でも、リアルに隣にいるからこその弊害もあって、気持ちが優しくなりすぎちゃうんですよ(笑)。大好きー!ってなるから、特に序盤、藤は愛想があるほうではなくクールなので、優しくなると「今の言い方は優しすぎる」とディレクションをいただくことが多かったです。