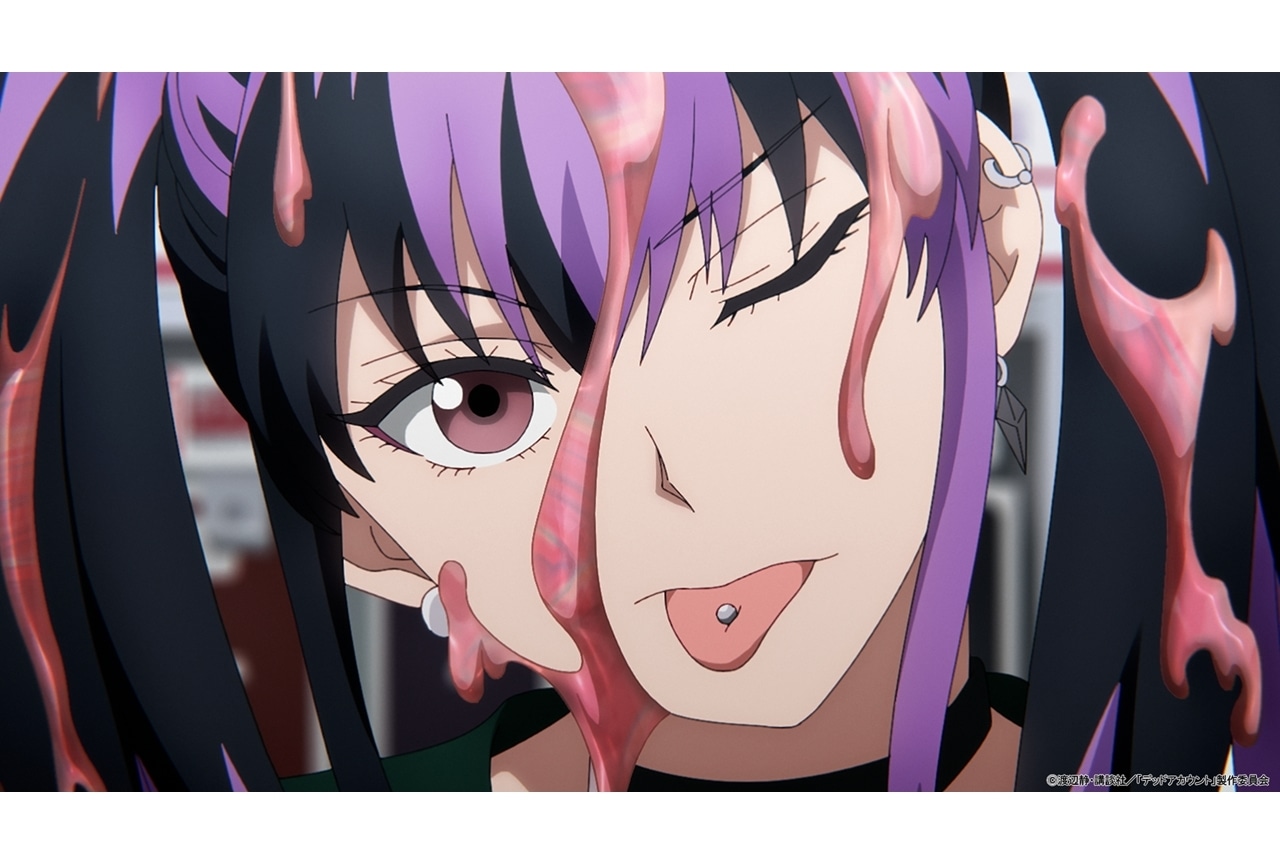

嫌なことだらけの世界だからこそ、刺さる歌がある。だからこそ「筋トレはしないほうがいいかも(笑)」? 縁城蒼吏役・岡本信彦×主題歌アーティスト・五十嵐ハルが語る『デッドアカウント』と「デッドエンド」

2026年1月10日(土)夜11時30分より、テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠にて放送中の、渡辺静先生による同名漫画を原作としたTVアニメ『デッドアカウント』。

オープニングテーマ「デッドエンド」を歌っているのは、日常に生まれる不安や葛藤をすくい取り、しなやかな歌として伝えてきた元警察官シンガーソングライター・五十嵐ハルさん。「デッドエンド」は、ネガティブな感情を、前へ進むためのポジティブな衝動へと変えていく『デッドアカウント』のキャラクターたちの生き様、自身の感情を重ね合わせることで誕生した疾走感溢れるナンバーだ。

その「デッドエンド」について、そして『デッドアカウント』について、主人公・縁城蒼吏を演じる岡本信彦さんと、五十嵐ハルさんで語り合った。異なる立場から『デッドアカウント』に関わるふたりが、作品の魅力や表現論、さらには思わぬ筋肉談義まで繰り広げたクロストークをお届け。

『デッドアカウント』は「今の時代だからこそ生まれた作品」

──おふたりは、今日が初対面なんですよね。

岡本信彦さん(以下、岡本):そうなんです。実際にお話しさせていただいて、「元警察官ってすごいな」と思いました。経歴として珍しいですよね。役者の知り合いの間で「(警察官を)目指していた」とか「家系的に」という話は聞きますけど、実際に勤めていた、というのはなかなか聞かないです。

五十嵐ハルさん(以下。五十嵐):「珍しいね」とはよく言っていただけますね。真逆の仕事というか……。警察官とアーティストは反対側にある職業だと思うので。

岡本:そうですよね。警察官って、どうしても“固い”イメージがありますし、肉体派という印象もある。一方でアーティストは、どちらかというと自由でリベラルなイメージがあるので、その対比が面白いなと。

──今日は『デッドアカウント』の話題を中心に、いろいろなお話をうかがえればと思っているのですが、まずは『デッドアカウント』の魅力や最初のご印象などをそれぞれ教えてください。

岡本:『デッドアカウント』の魅力は、まずキャラクターたちの個性豊かな性格と能力にあると思っています。バトル作品はたくさんありますけど、この作品は能力がSNS由来で、その性格や生き方が能力のノリに直結しているところが、風刺も効いていてすごく面白いですよね。炎上系だったり、ある意味では迷惑系だったり、いろいろなSNSの使い方があると思うんですけども、それをバトルに落とし込むとこんなに伸びしろがあるんだ、というのを見せてもらっている感覚があります。すごく時代を感じさせる作品だなと。

──なかでも岡本さん演じられる蒼吏は炎上系のキャラクターですよね。

岡本:そうなんですよ。そこでひとつ疑問が出てくるんですけど、「炎上系なのに、なぜ蒼い炎なんだろう?」と。僕の中ではそこは結構大きなテーマで、考えながら演じています。

──その解釈を伺ってもいいでしょうか?

岡本:蒼い炎は「寂しがり屋のK」と同じなんですよね。そう考えると、蒼吏とKには何か共通点があるんじゃないか、というのをずっと考えています。

──蒼吏の場合は、妹・緋里(あかり)の存在も大きくて。

岡本:そうですね。寂しさとか悲しさとか、そういう感情が影響しているのかな、と感じています。いわゆる“普通の炎上系”とは、少し違う印象がありますね。

──五十嵐さんは『デッドアカウント』について、どのような印象をお持ちでしょうか?

五十嵐:やっぱり、今の時代だからこそ生まれた作品だな、という印象があります。SNSの要素や電能といった要素がバトルに組み込まれているのはすごく新鮮ですし、ストーリー構成も本当に飽きなくて、見ているとどんどんワクワクしてくるんですよね。キャラクター一人ひとりの見た目や性格も丁寧に描き分けられていて。曲作りのために何度も見返したんですが、見れば見るほど味が出てきて、「やっぱり面白いな」と思える素敵な作品だなと感じました。

──『デッドカウント』の主題歌を担当されることが決まったときには、どんな思いがありましたか?

五十嵐:もう、純粋に嬉しかったです。アニメの主題歌を担当することは夢のひとつで。これまでもアニメを観ているときに、歌で感動することが何度もあって、自分もそういう場面に関われたらいいな、という気持ちがありました。今回こうして『デッドアカウント』に携われたのは本当に嬉しいです。本当にありがたいお話だなと思いましたね。

──ちなみに、先ほど岡本さんが話されていた「蒼い炎」について、五十嵐さんはどのように分析されていますか?

五十嵐:蒼吏とKという“対極にいるようで似ている存在”の共通点が、どこでどう描かれていくのかは、今後の楽しみだなと思っています。