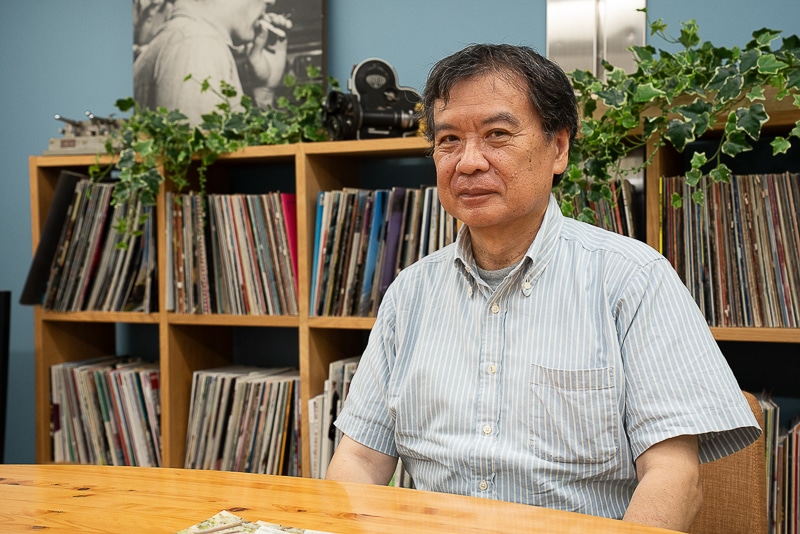

『この世界の片隅に』リバイバル上映に寄せて〜片渕須直監督とともに、戦争のこと、語り継ぐこと、すずさんが生きた“片隅”を問い直す【インタビュー】

それぞれの"片隅”から、語りを問い直す

ーー本作を制作するうえで、徹底的な調査に基づく時代考証をおこなわれたかと思います。戦争体験者の方から、体験談を伺うこともありましたか?

片渕:聞くこともありますが、メインではないです。当時の文書、日記、写真などの一次史料から可能な限り当時を頭の中に再現して、それでもわからない最後の部分を聞く。聞きに行く以上、語られた話の意味をちゃんと把握できるよう、あらかじめできる限りのことを承知しておくことが大事です。聞いて鵜呑みにするのでなく、何が語られるのか理解できるようになっていることです。

回想した談話だけに頼ると、「その方の記憶にある以上のことは分からない」ということです。

ーー主観的になりすぎてしまう。

片渕:そうです。例えば呉の空襲の際に、ふわふわと落ちる光を見たという方がいました。それを焼夷弾だったとおっしゃるんですが、焼夷弾って屋根瓦を突き破る勢いで落ちるものなんです。

こちらとしては「それは照明弾だったのだろう。見たという方角も合っているし」というふうに、体験談の意味を判断できるようになっていないといけない。

これから先、体験談を語る人がどんどんいなくなっていきます。その"語り”だけが文字やデータになって、残っていく。それを評価すると言いますか、受け止める価値観を、別の方向から得て、持たなければならないと思います。

ーー非当事者である私達が戦争体験をどう継承していくのか、という問題にも通じますね。

片渕:個人的には、体験談や当時の日記をアーカイブされるのが良いのではないかと思います。

御本人が目の前で語る、ということは、ニュアンスを知る上で非常に大事なんですが、聞いた人がそのまま引き継いで語る。これは危ないですよね。ニュアンスも欠落してしまう。どこにどんなバイアスがかかっているかは判断が非常に難しい。

そういう視点で考えてみると、体験談自体はしっかりとアーカイブにしておいて、いつでも参照したり、複数の談話を比較検討できるようにするのがいいのかなと。中でも、僕が一番アーカイブされるといいなと思うのが、「戦争中に書かれた日記」です。

ーーそういうものって今も残っているんですか?

片渕:結構あるんですよ。当時の絵本作家や女学生が描いた絵日記なんかもあります。

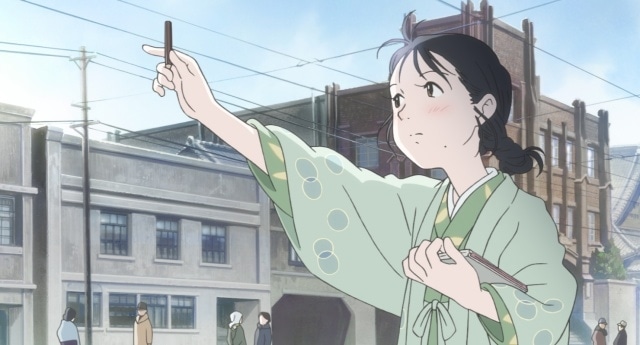

当時の女性たちは、外出時には、両手を空けるために肩がけ鞄をふたつ、クロスして持つんです。片方に防空頭巾、もう片方はもう少し日用的なものが入っている。

当時の絵日記に描かれたその鞄を見てみると、お花だとか猫ちゃんだとかの刺繍が施されていたんです。

ーーご自分でされていたということですよね。

片渕:あらゆるものに厳しく、余裕などないだろうと思っていた戦争中に、猫ちゃんの刺繍をしている女性が存在していた。そんな登場人物が出てくる戦争映画なんて、今まで観たことないですよ。

ーーもう一方には、防空頭巾というのもまた凄いです。(※防空頭巾そのものは紐で肩掛けカバンのようにぶら下げる)

片渕:防空頭巾とか、ガスマスクとか、鉄帽(ヘルメット)とか、女性の持ち物じゃなさすぎますよね。でも、そこに突然、お花や猫ちゃんが忍び込んでくる。戦時中のイメージが変わってしまいます。

そういうところも含めて、「本当はどうだったのか」、自分の中で問い直していくことが大切な気がしています。

言葉で語られたことはどれも貴重なのですが、当時の社会全体から照らし直したその意味や、もっとこういう可能性はなかったのか、みたいに疑問を抱いたり、問い返したり。そうやって根拠を見つけていくことが、今後ますます重要になってくるんじゃないでしょうか。

ーーまさに本作で体現されている部分だと思いますが、制作当時から同じ思いを持っていたのでしょうか?

片渕:『この世界の片隅に』を制作する前、僕は飛行機の塗料の歴史を調べていたんですよ。

色んな人が別々の言葉で表す塗料の色。それはどんなニュアンスを帯びていて、何が正しい色なのか。ところが、一次史料として塗料の配合比を見つけてしまった。いろいろな色調があるように語られていたのは、塗装後に日の光と空気にさらされて退色した後の色のことだった。答えは回想の言葉とは、また違うところにあったりするんです。

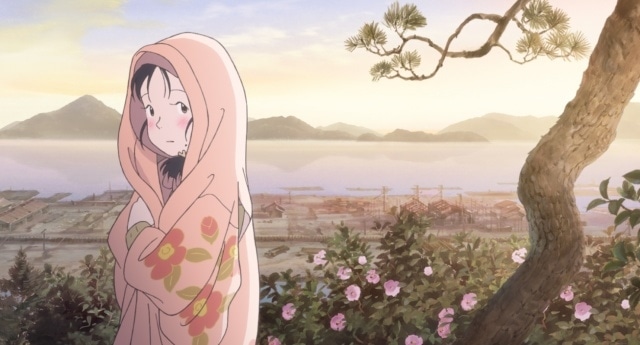

映画の劇中、艦載機空襲の場面で、対空砲火の煙が花が咲くように空に広がります。これは、呉市がまとめた戦時中の体験文集の中にも書かれていることです。

文集には、煙の色が焦げ茶色だったり、紫色だったりといろいろに述べられている。さらに同じ文集には、やって来た側のアメリカ軍の人たちの回想も記載されていて、やはり「いろんな色があった」とあるんです。

その時に「いろんな色がありすぎるな」と思いました。

ーーそもそも、なぜ色がついているのでしょう?

片渕:どの大砲から撃った弾なのかわかるように、色素を詰めてあるんですよ。

正解は、戦後にやってきたアメリカ軍による、日本の軍事技術を調査したレポートに記載されていました。それによると、色は6種類しかない。しかも、使っている色素名まで書いてあって、何を何パーセント含まれているかまで明らかでした。

ーーかなり細かく調査されているんですね。

片渕:焦げ茶色、紫色という証言とは重ならないわけです。「色とりどりだった」という談話からは、「とにかく色がいっぱいあった」というふうに理解しておく。

そのうえで、「その色って実際は何色だったんだろう」という疑問を別の次元で考えて、探求していって、はじめて客観的な答えが得られる。

ーー語りや証言の大切さを保存しつつ、別の次元で解明していく。信じる/信じないの話ではないですよね。

片渕:語りをある種のヒントと捉えて、実際の風景を探しにいく、という言い方になると思います。色素だとか、そのパーセンテージが得られるというのは、物凄いリアリズムじゃないですか。

ーーでは、私達のような視聴する側は、そういった語りとどう向き合えばいいでしょう?

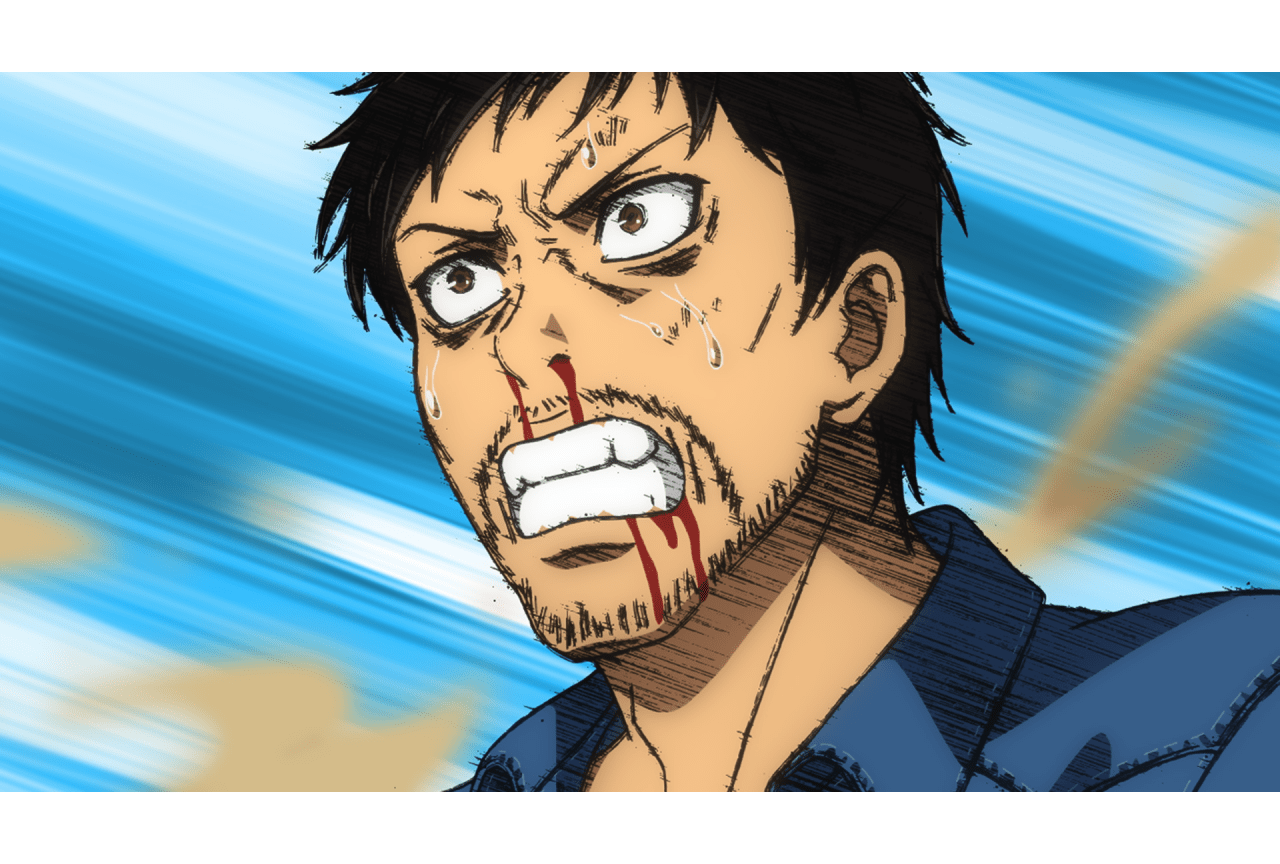

片渕:同じような話がもうひとつあります。高畑勲監督の『火垂るの墓』の中で、焼夷弾が空中で発火しながら落ちてくるシーンがある。焼夷弾は、鉄の筒の中にナイロン袋みたいなものがつめてあって、その中にはガソリンをゲル状にしたナパームが入っているんです。

ーーだから燃え広がるんですよね。

片渕:屋根瓦を突き破って、屋根裏で停まり、そこで発火したナパーム袋を打ち上げ花火のように撃ち出すしかけになっている。ただ、なぜ落下中で火が付くのかがわからない。高畑さんは、演出助手にそのメカニズムを調べさせたのだけど、「そんなメカニズムはありません」という答えを持って帰ってきた。

高畑さんは、「僕は火がついて落ちてくる下を逃げ惑ったんだ。姉がそれで負傷した」と言うんですね。実際、こういう証言をしている人は沢山います。でも、焼夷弾の目的や、仕掛けという客観情報と一致しない。

ーーあれは高畑監督が実際に体験したことだったんですね。

片渕:その演出助手は、しっかり自衛隊にも取材しているんです。その結果、着火するメカニズムがないと。

これ、どっちが正しかったと思いますか?

ーー「やはり調査が正しいのでは?」と思ってしまいます。

片渕:それから後になって、答えがわかりました。ちゃんと調べた人がいたんです。しかも、それは大学の研究者ではなかった。

世の中の“片隅”に詳しくなりたかった人だったんです。

ーーどのような仕組みだったんでしょうか?

片渕:焼夷弾は、38本の子弾を格納した大きなクラスター爆弾として落とされます。弾を格納している親弾を機械的に開散させ、そこから38本がバラバラになって落ちていく。

そして、子弾が屋根瓦を突き破って初めてナパームに着火します。火がついたナパーム袋が花火のように発射されて、天井裏に火が付くんです。凄く危険な兵器なんですね。

ーー着弾してから火が付くんですね。

片渕:人の手が届かない天井にナパームの打ち上げ花火を打ち上げる。それが天井の裏側に張り付いたら、ゲル状のガソリンですから、大変なことになって、家がどんどん燃えてしまいます。

こうした目的なものなので、空中で火は付きませんよね。空中で火が点いてしまうと無駄弾になりかねない。でも当時、アメリカ軍の爆弾や焼夷弾には不発のものが多かった。つまり親弾が開散せず、バラバラにならないことが多々あったようです。

そうした場合にはどうしていたか。機械的に束をバラバラにできなかった場合、二の矢として火薬を仕込んでいたらしいです。その火薬で爆破して強制的に開散させる。この時、子弾に引火していたのではないか。そういう説が出てきました。

ーー想定通りの挙動ではなかった。つまり、証言も助監督が調べたことも正しかったと。

片渕:そうです。多くの人が目にした光景はそういう事故的な状況を目撃したものだったようです。

ーーそれを私たちのような市井の方が調べたんですね。

片渕:その方は、調べたことを「薄い本」にしていました(笑)。表紙にすずさんも描いていただいて。

ーーちゃんと頒布されたんですね(笑)。

片渕:もっと世の中に、いろんな"片隅”に詳しい人がたくさんいればいいですね。

「戦争のこと全部なんてわかりませんけど、この一角ならわかります」という人が。当時の料理に詳しい人もいるし、着るものに詳しい人もいるし。

ーー少しづつ、みんなで手分けをしていくと言いますか。

片渕:こうした細部を知りたいという気持ちから生じた営みが、イメージや感情のみで決めつけていくことと、対抗し得るものになるのではないかと思います。