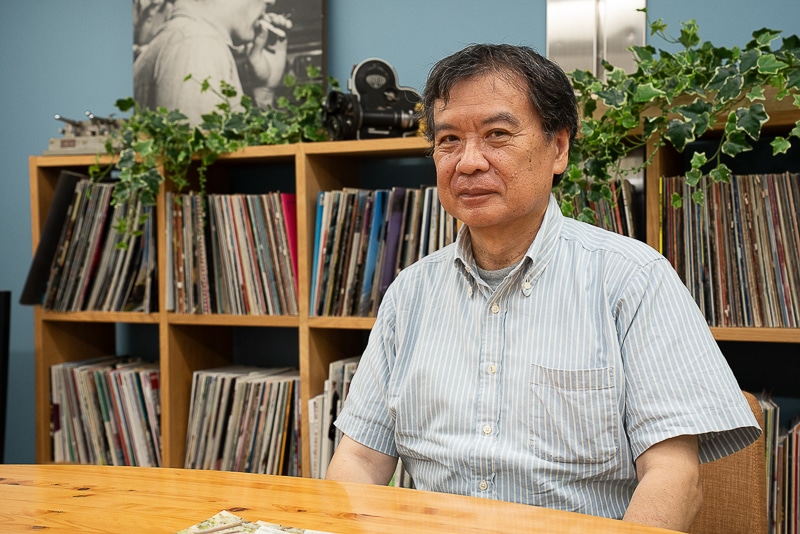

『この世界の片隅に』リバイバル上映に寄せて〜片渕須直監督とともに、戦争のこと、語り継ぐこと、すずさんが生きた“片隅”を問い直す【インタビュー】

すずさんの"無垢性”を問い直す

ーー冒頭の話にも繋がりますが、監督は今回の上映にあわせて、「すずさんが無垢な存在ではないことも語っていきたい」と思われたとか。それを象徴しているのが「玉音放送」のシーンです。

片渕:原作では、すずさんが「自分たちも暴力を振るっていたから、暴力に屈するしかない」というセリフを言います。当時の日本の社会の現実として全くその通りだと思いますし、そのことを否定するわけではありません。

ーー映画では、すずさんが口にしていた食べ物について言及するセリフに変更されています。

片渕:「ここで何を語れば、日本の植民地支配を正しく捉えられるのか?」と思ったんですよ。韓国で『この世界の片隅に』を観てくれたお客さんの中にすら、植民地支配のことを「戦争中の話ですよね」と言った方がいたんです。若い方でした。でも、実際には1910年から、台湾ではもっと以前から行われています。

ーーそれこそ、すずさんが生まれるより前の時代から。

片渕:台湾は、日本よりも温かいですよね。朝鮮半島は寒い。だから、それぞれ「国内と同じような味のお米を作るのに苦労した」という記述を読みました。

その苦労というのは、誰のための苦労なのか。それは日本で消費する人のため。そうしたものをすずさんは毎日、何割かずつ食べていたんです。

ーーそうやって暴力に加担していた。

片渕:この場合、加担というより、もっと直接的です。直接、そのお米を食べているんです。すずさんが誰かに暴力を振るうという描写はありません。でも、ご飯は毎日食べていたじゃないですか。

ーー食べることが、直接的な暴力だと。

片渕:そうです。お母さんが、ついていたお米も、楠公飯にしたものも、台湾や朝鮮の米が混じっているはず。しかもその後、終戦の日の晩御飯でも、配給米の残りを炊いて食べている。そしてこれからも。つまり、「我々はその重荷の上で生きていくんだ」という話なんです。そうした意味をもう一度、きちんとクローズアップしなければならないと感じています。

ーー私も分かっているつもりでいました。兵器で攻撃をしたり、殴ったりするだけが、直接的な暴力ではないですね。

片渕:その通りです。中には、単に「戦争中の日本の食料自給率が100パーセントじゃなかった」というだけの問題だとおっしゃる方もいます。

でも、江戸時代では輸入しないで食べていたでしょう。昭和のこの頃に、なぜ100パーセントじゃないかと言えば、海外に植民地があったからですよ。

ーー「外注すればいい」みたいな考え方なのでしょうか。

片渕:そうですね。その外注先自体を自分たちの国の一部だとして、確保していた。でも、本来は他の国だったところです。そのうえで、すずさんはご飯を食べていたと考えなければいけないし、もう一度、問い直していかないといけません。

ーー現在、各地で戦争が行われています。そういう中で、本作が上映されて、また映画館で観る人がいらっしゃると思います。

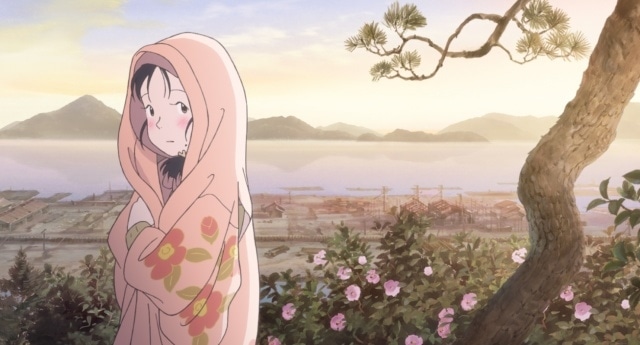

片渕:すずさんに関して、また別の目から見た話になります。今現在、ウクライナ、ロシア、ガザ、イラン、イスラエル。いろんなところで戦争がおこっています。その中で生きている人がいる。すずさんもまた爆弾を落とされる側の一般市民であり、一般市民であることでは彼女は、私たちと同じような立場です。

今日も爆弾の下にいるひとりひとりを、すずさんのような存在だと重ねて見ることができるなら。

ーー今回の新しいビジュアルには、劇中で印象的なモチーフになっている「右手」が描かれています。すずさんが失ったものであり、様々な戦没者の方々の存在をも感じるものです。

片渕:今回は「右手に撫でられているすずさん」です。戦争の最後の方の日々のすずさんは、結構猛々しくて、「これが私たちの戦いですけえ」と言っています。

そういう部分を、あの右手は撫でているわけではないのでしょう。じゃあ、なんですずさんは撫でられているのか。そういうことを考えられれば、と思って、このビジュアルになりました。

ーーその答えというのは……?

片渕:(ニコニコ)……。

ーー教えてもらえないのでしょうか?

片渕:そうですね、それだけはご自分で。

ーー作品を観た人それぞれが、自分で考えるべきことですね。もう少しいただければ、良い答えが出そうなのですが……。

片渕:良い答えって、いや、あのね、笑点じゃないんだから(笑)。

ーー(笑)。宿題として持ち帰らせていただきます。本日はありがとうございました。

[インタビュー/タイラ 撮影/西澤駿太郎 編集/小川いなり]

『この世界の片隅に』作品情報

あらすじ

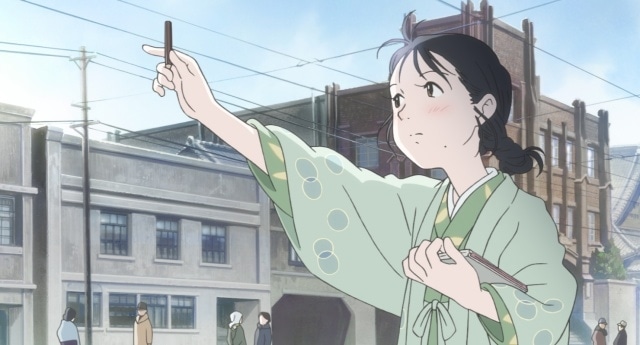

すずは、広島市江波で生まれた絵が得意な少女。昭和19(1944)年、20キロ離れた町・呉に嫁ぎ18歳で一家の主婦となったすずは、あらゆるものが欠乏していく中で、日々の食卓を作り出すために工夫を凝らす。だが、戦争は進み、日本海軍の根拠地だった呉は、何度もの空襲に襲われる。庭先から毎日眺めていた軍艦たちが炎を上げ、市街が灰燼に帰してゆく。すずが大事に思っていた身近なものが奪われてゆく。それでもなお、毎日を築くすずの営みは終わらない。そして、昭和20(1945)年の夏がやってきた――。

キャスト

(C)こうの史代・双葉社/「この世界の片隅に」製作委員会