社会の片隅にだって、美しい物語は宿る。映画『ホウセンカ』木下麦監督が紡いだ愛と絆、創作へのこだわり【インタビュー】

創作の原点は「観察」にある

──物語に話を戻しますが、今作は一人の男の愛の物語であると同時に、血の繋がりを超えた「絆」の物語でもあると感じました。

木下:人は「愛されている」という確信を得ることで、心の平穏を得られるのだと思います。そして、誰かに愛情を注ぐことは、血の繋がりよりも尊く、力強いものだと考えています。

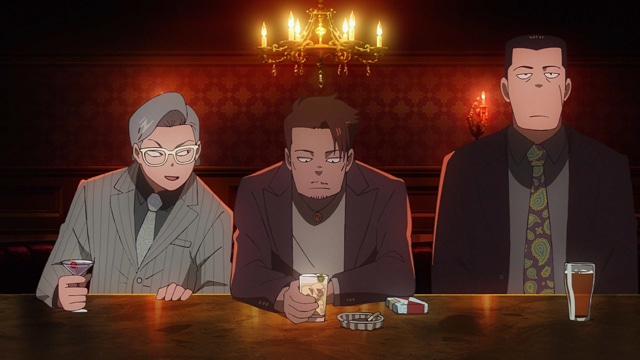

利己的に生きる堤と、利他的で愛情深い阿久津。本作では、二人のやくざ者の生き様が対照的に描かれます。彼らがどのような道を歩むのか、その対比を通して人に愛情を注ぐことの大切さを伝えたかったんです。

──阿久津はあまり武闘派のイメージがなかったので、頬の傷が気になったのですが、あれは…?

木下:物語の中では深掘りしていませんが、若い頃に武闘派の堤とつるんでいた時期があり、その頃の喧嘩でついた傷という設定です。

──劇中歌として『スタンド・バイ・ミー』も非常に重要な役割を果たしています。

木下:『スタンド・バイ・ミー』の選曲は此元さんのアイデアです。本作は少しニッチな作品だと自覚しているのですが、誰もが知っているような大衆的な曲を入れることで、作品全体のバランスが取れると考えました。エンターテインメント性を持ち込む重要な要素です。そして何より、歌詞が阿久津の心情を代弁しているかのように、物語に完全に寄り添っている。そこが素晴らしいマッチングでしたね。

──1987年に映画『スタンド・バイ・ミー』が日本で公開されたので、阿久津と那奈も一緒に観たのかなと想像しました。

木下:ええ、きっと一緒に観たと思います。

──劇伴音楽はceroさんが担当されていますね。

木下:ceroさんは以前から知っていて、この映画に「静けさ」「神秘性」「壮大さ」が欲しくオファーさせて頂きました。結果的に作品の雰囲気に完璧にマッチした、素晴らしい音楽を手がけていただきました。エンディングでは、その『スタンド・バイ・ミー』をceroさんがカバーしてくださっていて。難しい挑戦だったのかなと思いますが、見事に美しく仕上げてくださったので、本当に感謝しています。

──監督ご自身の「創作の原点」についてもお聞かせください。

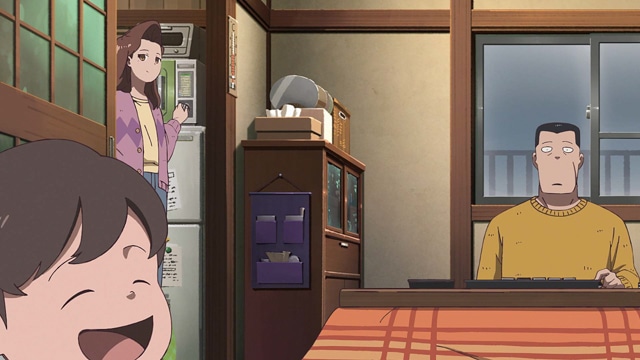

木下:観察に基づいた絵作り、それが僕の原点です。ラーメンをすする仕草、手先の動き、歩き方といった日常の芝居を、ごまかさず丁寧に描きたい。自分の中で咀嚼してアウトプットする。その工程こそが、アニメーションの美しさの原点だと思っています。

背景美術も同様で、日の光が当たった緑の美しさや、季節によって変わる空の色、雲の形をきちんと観察して拾っていく。エフェクトに頼らず、構図とライティング、そして観察に基づいた動きだけで美しい映像を作ることを目標にしていました。

──観察という点では、舞台を金沢文庫に設定されたのにも、そうしたこだわりがあったのでしょうか?

木下:僕自身が神奈川出身ということもあり、あの辺りの土地勘があるんです。金沢文庫は、海と山がすぐ近くにあり、崖に家々が段々と建っている景観が美しい町です。そして、都心から少し離れた郊外で暮らすというのは阿久津の作中の経済的な設定にも合っていると考えました。

──最後に、公開を楽しみにしているファンへメッセージをお願いします。

木下:この映画は、社会の片隅で生きる人々の小さな物語です。ですが、そこには確かに存在する美しさや愛、そして人生の輝きが詰まっています。日常の些細な仕草や風景の美しさを、スクリーンを通して感じていただけたら嬉しいです。ぜひ劇場で、阿久津の人生の旅路を見届けてください。

[インタビュー/失野]

作品情報

あらすじ

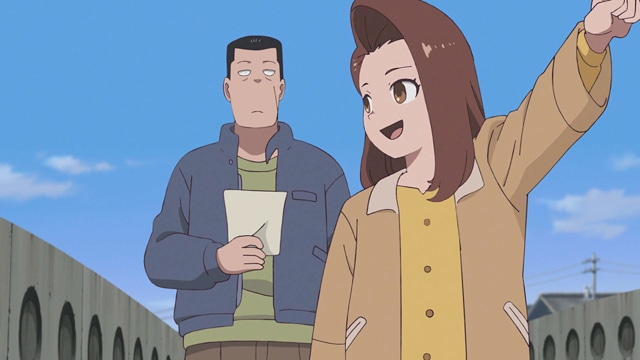

無期懲役囚の老人・阿久津が独房で死を迎えようとしていたとき、声を掛けたのは、人の言葉を操るホウセンカだった。“会話”の中で、阿久津は過去を振り返り始める。

1987年、夏。海沿いの街。しがないヤクザの阿久津は、兄貴分・堤の世話で、年下の那奈とその息子と、ホウセンカが庭に咲くアパートで暮らし始めた。縁側からは大きな打ち上げ花火が見える。幸せな日々であったが、ある日突然大金を用意しなければならなくなった阿久津は、組の金3億円の強奪を堤と共に企てるのだった――。

「退路を絶ったもんだけに、大逆転のチャンスが残されてんだよ」

ある1人の男の、人生と愛の物語。

キャスト

(C)此元和津也/ホウセンカ製作委員会